長崎発の最先端技術の現場・研究者と触れ合うワークショップを実施

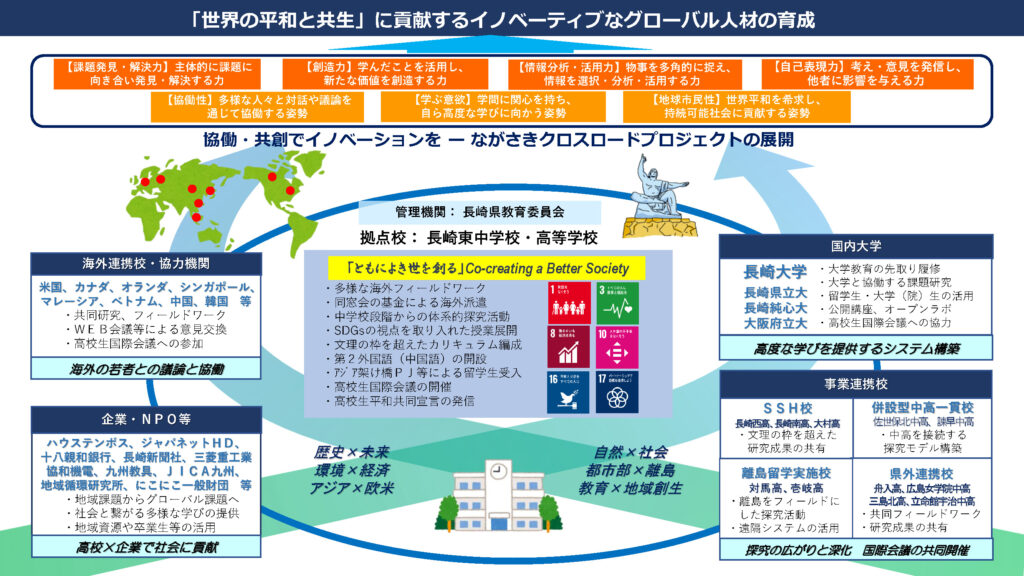

長崎県立長崎東中学校・高等学校*(カテゴリー1 │ 2023年度)

三菱重工業株式会社

2024年11月1日に、長崎県立長崎東高校が、三菱重工業株式会社の協力のもと、同社が長崎市に構える総合研究所にて、生徒と社員共同のワークショップを実施しました。同研究所は、水素製造、アンモニア燃焼、CO2回収、バイオマス合成燃料製造など、カーボンニュートラルに関する最先端の技術開発を行っており、長崎東高校からは環境分野に関心を持つ有志の1・2年生40人が参加しました。

本企画は、長崎東高校の鳥居正洋先生が三菱みらい育成財団にご相談していただいたことをきっかけにスタートしました。2023年度末から三菱重工業総務部・総合研究所とミーティングを重ね、まずは24年6月には同校で総合研究所の茨木副が三菱重工業の取組みとカーボンニュートラルに関する講演を実施。この講演会は長崎市内の他校にも開放して行われ、約600人が参加しました。その講演会に続くコラボとして、11月に生徒と社員のワークショップが実現しました。

前半では技術開発の現場を体感

13時にバスで研究所に到着した生徒たちは、まず会議室で中馬康晴主幹からあいさつと研究所の紹介を受けた後、2班に分かれて研究所内の見学に出発。大型燃焼試験設備、CO2回収パイロット装置、耐航性能水槽などを約1時間かけて回りました。各施設では研究所の所員が取り組んでいる技術の概要と開発の進捗状況、今後の展開などについて10分ほど説明をし、その後生徒たちが質問しました。最初は緊張のせいか、あまり質問が出なかった生徒たちも、だんだんと活発に質問をするように。「そこまで労力をかけてCO2を回収しなければならないのか」「達成には技術的なハードルが高いと思いますが、その技術にあえて取り組む意義は?」といった高校生たちの素朴ながら鋭い質問に、所員の皆さんは予定の時間をオーバーしても生徒たちに分かりやすく丁寧に回答。活発なやり取りがなかなか終わらない場面も見られました。

CO2回収パイロット装置の説明を聞く長崎東高校の生徒たち。探究活動の講演やフィールドワークで聞いたこと・調べることを書き留める手帳を持参し、所員の方の説明を熱心に書き留め、質問を投げかけていた。

船の耐航性能を検証する水槽の巨大さに驚く生徒たち

専門家と双方向のディスカッションを通して得られたもの

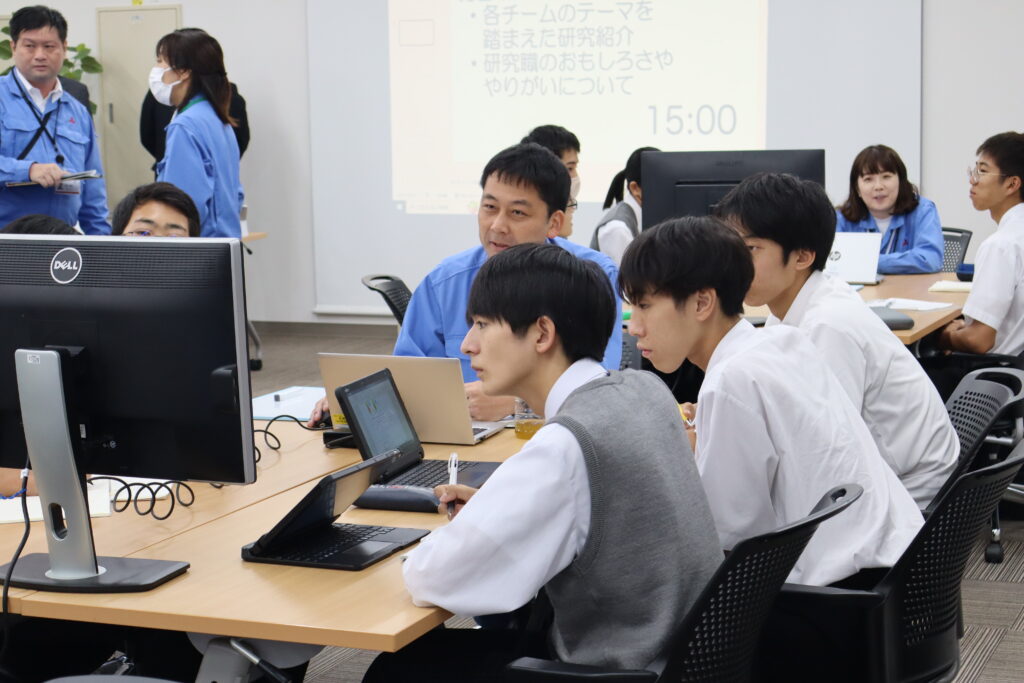

施設見学から会議室に戻ってきた生徒たちは、①カーボンニュートラル、②クリーンエネルギー、③アンモニア利用、④水素利用、⑤水素製造方法、⑥CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage :二酸化炭素回収・有効利用・貯留技術)、⑦SAF(Sustainable Aviation Fuel:持続可能な航空燃料)、⑧電化・電気自動車という八つの分野ごとに、生徒5~6人・所員1~2人というグループに分かれてディスカッションを開始。まずは担当所員が自身の経歴と担当業務を紹介した後、各分野の問いについて生徒たちが考えてきた解決策を発表、それに対して所員の皆さんが講評し、さらに生徒が質問するという形で進められました。その中で、皆が「ベスト」と思われる解答をグループの代表者が発表し、ワークショップは終了となりました。

同研究所の石津佐知子さんが「皆さんと所員たちとの対話の中で、『この化学式がね』『これ習っているかな』という声が聞こえましたが、私たちの研究は、今皆さんが勉強していることが基礎になっています。また、いいアイデアはチームワークの中で出てきます。ぜひ皆さんには今の勉強を頑張っていただくことはもちろん、仲間との活動を大切にしていただきたいです。そして、将来一緒にお仕事ができればいいなと思っています」とあいさつされました。

長崎東高校は代表の生徒が、「普段は入れない施設に入ることができ、さまざまな知見を得ることができました。個人的には、CO2回収技術について、思ってもいなかったことが核となっていたことが分かり、とても驚きました。ワークショップでは、環境問題となると地球規模で考えがちですが、自分たちがまずできることを考えると新たな視点を得られたことが良かったです。今日の学びをこれからの自分たちの研究活動の糧にしていきたいと思います」と、三菱重工業の皆さんにお礼を伝えました。

ワークショップの進め方について説明をする鳥居先生。「アンケートを見ると、地元の先輩たちに教えてもらえる嬉しさは格別だということを感じました」と話す。

熱心に質問をする生徒さん。「自分たちの探究活動の中では、資金面での課題がありましたが、三菱重工業では国と連携したプロジェクトを進めているという話を聞いて、行政に提案してみるというヒントを得ることができました」と話す。

ワークショップに参加した同研究所の松井直也さん(中央)は「総合研究所には多くの方が訪れますが、高校生とのディスカッションは初めてでした。SAFというと技術寄りの観点が多く出てくるかなと思ったので、どうやって販売・普及していくかという政策面も入れて、多角的な視点からディスカッションを進めました。今日はスケジュールがタイトでできませんでしたが、雑談できるような時間もあればもっと面白くなったかなと思います。今日のワークショップをきっかけにして、自分の研究テーマを見つけてもらえたらうれしいですね」と話す。

「アンモニア利用」を担当した同研究所の冨永幸洋さんは「利用面のことをいろいろ聞かれるのかと思いきや、アンモニアを作る過程や運搬方法などの幅広い質問があったり、私も知らなかったような情報も知っていたりと、しっかり勉強されてきているなと驚きましたし、とても楽しかったですね。学校で勉強していることが社会の中でも生かされていることを実感してもらえたと思います」と、高校生のワークショップを振り返った。

最後には、各グループの代表二人が「ベスト解答」を発表。「他の班の人たちの発表を聞いて、それぞれの班の課題や解決案を知ることができた。他の班の意見も、探究活動に活用したい」という感想も聞かれた。

【参加した生徒の感想】

〇自分には大きすぎるテーマでなにもできないと思っていましたが、話をしていく中で、自分にもできることは何かあり、それは問題の解決に対して微力だけど、無力ではないと分かりました。

〇見学でお話をお伺いしているときに、これ高校でもう習ったかな?と聞かれることがありました。まだやっていなかったけれど、今習っていることは将来にも活きてくるということを深く感じ、日々の勉強も大切にしていきたいと思いました。

〇今回のようなワークショップなら、自分の意見を何の遠慮もなくぶつけて意見をもらうこともできるし、逆にぶつけられた意見をもとに新しい提案を作り出すことができると思いました。特に専門家の方がフラットな関係で自分たちに接してくれることが最も印象的で、それまでの一方的なワークショップや講演会とは全く異なる体験となりました。最新技術だけでなく、最先端の技術を持った方々と対等な関係でお話を伺えるという貴重な体験は自分の学びを深めるだけでなく、視野を大きく広げることにつながり、一生残るような体験になったと思います。

〇私はこれまでワークショップという取り組みに対して、あまり積極的ではありませんでした。それは、仕事としてゼロカーボンに取り組んでいる三菱重工業の職員の方に素人の高校生が提案をしたところで、真剣には考えてはいただけないだろうと考えていたためです。しかし、職員の皆さんは私が考えた案に対して、笑うどころか真剣に実現の可能性やアドバイスをしてくださいました。私は、今回のワークショップを通して、社会に対して疑問を積極的に投じることの重要性を知ることができました。

〇どんな解決策にしても一筋縄ではいかないということを感じました。解決策自体は環境に負荷をかけることが少なくいいアイデアがたくさんあったのですが、効率やコストなどの面で考えた時に実現が難しいというフィードバックをもらうことが多く、環境について考えることはもちろんのこと、効率やコスト、安全性などといったさまざまな要素も考慮して考えないといけないということを知り、アンモニアの扱いの難しさを知ることができました。そのことを承知の上で三菱重工業は研究、実験を繰り返していて、私たちが想像する何倍も難しいことをやっているんだなと感じ、三菱重工業の凄さを感じることができました。

〇化学が好きな私からすると夢のような時間であり、化学基礎の内容から習っていない応用の部分までが利用された施設を見ることができ、学びの意欲が高まったとともに、とても興味深い内容を直接見て感じて聞くことができる大変貴重な機会であったと思う。私は将来化学にまつわる、関連した仕事につきたいと考えていて、現在は教員になろうと考えているが、今回の見学で、研究員も一つの道であると知ることができ、探究だけでなく進路の観点でも行ってよかったと思えるワークショップだった。

〇今回のワークショップで、私が一番感じたことは、何か一つの問題を解決するとしても、その問題が起こるまでにはいろいろな事柄が関係しているため、初めから一つの課題を見つめるのではなく、さまざまな視点から、広くその問題をとらえて、いろいろな人の立場から解決策を模索することが重要だということである。今回のフィールドワークで得た知見を今後の探究活動に生かしていきたい。

〇学校の化学の授業では習うことができないような、知識を応用した新たな技術について知ることができ、また自分たちが問題点だとして考えてきたものの解決策が、実際にもうすでにあるなどと三菱重工業のすごさに圧倒されたし、とても面白いと思った。私たちの班が最終的に解決策として出した「地産地消」も今実際に進んでいて、高砂水素パークでは水素を作り、それを一度貯めて発電などをしているということを知り、水素が燃料として普及していく未来はそう遠くないかもしれないと思えた。

〇自分でSAFについてインターネットなどで調べる中でSAFのデメリットがほとんどなく、自分が思いついたアイデアも同じ班の人と被っていることがあり、正直自分たちの班のワークショップは成り立つことができるのかなと少し不安になっていたが、研究員の方が班のメンバー一人一人の意見をしっかりと聞いて、現状を図やグラフを用いて説明しながら意見をまとめていただいたおかげで、予想していたワークショップより数倍自分のためになるものだった。さらに研究員の方も優しく、自分が伝えたかったことでなかなか言葉にできなかったことを、自分の下手な日本語の中で重要なキーワードを汲み取ってくれてワークショップで自分の意見を反映できたので、研究員の方には本当に感謝している。

。

Voice

長崎東高等学校 鳥居正洋先生

環境分野の探究を頑張っている生徒が多いということと、本校には国際科があり地元企業のコラボからグローバルな視点を得る機会があればという想いを長年持っており、世界最先端の環境貢献技術に取り組んでいる三菱重工業の皆さんにお知恵を拝借したいと考えていました。事前には三菱重工業の皆さんと何度も打ち合わせさせていただき、単に「企業の取組みを理解する」だけでなく、そこで得たことを自分たちの探究活動につなげられるよう、本校の探究活動の内容も伝えながら、テーマや構成を考えていきました。

今回参加した1・2年生の多くは、「総合的な探究の時間」内で、三菱重工業に関連したテーマに取り組んでいる通常ENGINEチームと呼ばれるメンバーです。2年生が1年生を教えるというピアサポートを目的に、学年をまたいで構成しています。そのほかのチームでも希望者を募り、創立記念日の11月1日に実施しました。

施設見学には私も同行しましたが、批判的思考を持って質問したり、誰かが質問したことに感じた疑問をさらに聞いて掘り下げていく生徒の様子を見て本当にうれしく思いました。今回のワークショップに限らず、普段の探究活動も教員側から「これをやって」と指導することはほとんどありません。そのため、今回も事前準備のための時間などはほとんど取らなかったのですが、質問や対話の熱意が高まっていく様子を見て、生徒たちが自主的に準備をしてきていることが感じられて頼もしく感じましたし、何よりも、地元長崎で世界をフィールドに活躍している大人の方と本校の生徒たちが、未来について真剣に話してる姿に感動しました。

事後アンケートでは40人中40人が「後輩に勧めたい」と回答してくれたので、例えば他高校や中学にも開放して、異なる環境や世代の視点も入れるなどの工夫をしながら、三菱重工業の皆さんの協力を得て、この取組みを継続していきたいと思います。

三菱重工業 総合研究所 石津佐知子さん

三菱重工業 総務部 柴田健蔵さん

2024年6月に実施した講演会の後に生徒の皆さんとの質疑応答の時間を設けた際、副所長から「生徒さんに納得してもらうまで丁寧に回答していこう」という話がありました。普段から当研究所では多くのお客さまが見学にいらっしゃいますが、今回は未来を担う高校生の皆さんに来ていただくということで、ワークショップの担当ではなかった所員も当日飛び入りで参加するなど、普段よりもみんな積極的に協力してくれたと思います。

当研究所としては、高校生の皆さんが来られるのは初めてだったため、鳥居先生とは事前に何度もオンラインミーティングやメールでやり取りをさせていただき、準備を進めてきました。生徒さんも、ディスカッションでは高い質問力を発揮されていて、事前にしっかり調べたり学習してこられたのだと感じました。最後の発表では、研究者目線では思いつかない意見や提案があって、私たちにとっても新鮮で、気づきを与えていただく時間となりました。参加した所員からも「楽しかった」という声がありましたし、参加した所員の上司から「生き生きとして職場に戻ってきた」というような感想も聞かれました。所員は日々、担当分野を大人の視点で突き詰めて研究しているため、そのテーマについて高校生たちが一緒に考えたり、意見交換する時間は貴重な機会になったのだと思います。

地元長崎から世界に向けて技術面で貢献する会社があることを知っていただき、高校生の皆さんのキャリアに役立ててもらえるよう、今後も協力できることがあれば対応させていただきたいと思います。