Program探究ファシリテーター講座「探究PLAYers!」

質の高い探究学習が全国各地の学校現場で実践されることを目指し、その担い手(探究学習ファシリテーター)を育成する一連の講座と普及に向けた仕組み(認定資格制度)を開発する。

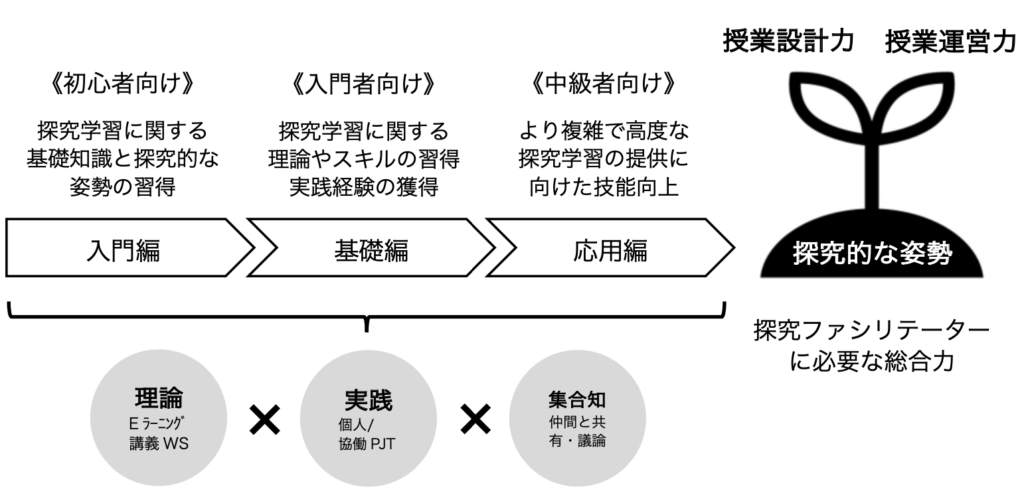

教員および教員を目指す人材が主体的・協働的な学び(以下、探究学習)に関する「授業運営」「授業設計」の力を育むための、理論と実践のバランスが取れた講座を開発・提供する。特に、まずは教員自らが「探究者としての姿勢や態度」を身に付けるところからスタートするのが最大の特徴。

探究学習に親しみのない教員を含む幅広い層を育成できるよう、入門編・基礎編・応用編と段階的にステップアップできる講座シリーズを設計する。2020年度は入門編・基礎編を開発・提供開始する予定。

また、設計に関しては、長年探究学習塾の運営・探究学習プログラムのフランチャイズ展開を通じて担い手育成(=社内・パートナー先の講師育成)に従事してきたからこそ有するノウハウをベースとしつつ、専門的な知見の拡充とプログラムの網羅性改善を図る。

活動レポートReport

社会に先駆けて実施した探究学習の経験を活かし、その担い手を育成する

株式会社a.schoolは、2020年に学習指導要領が改訂される以前から、社会に先駆けて探究学習の重要性を訴え、学習塾という形で実践してきた。「そもそも私自身が探究好きな子どもで、先生や親から与えられる課題よりも、自分が興味を持ったことを深く掘り下げることに面白さを感じていました。そうした学びが子どもたちの成長に大切だと肌で感じるとともに、これからの社会に必要だと考え、2014年に探究学習塾エイスクールを開校しました」と語るのは、創業者の岩田拓真さんだ。

エイスクールでは、知識や技術の「インプット」と、その実践による「アウトプット」を交互に繰り返すことで、子どもたちが自ら学びに取り組む意欲や姿勢を育んでいる。岩田さんは同スクールの運営を通じて探究学習を指導する難しさを痛感するとともに、多くの知見やノウハウを蓄積してきたという。「あらかじめ先生が答えを持っていて、そこに子どもたちを導いていく従来の指導とは異なり、探究学習では先生にも答えがなく、子どもたちと一緒に探究していくことが求められます。しかし、2022年から探究学習が本格的にスタートした教育現場では、指導要領はあっても教科書がなく、そもそも先生方が探究学習を受けた経験がありません。そこで、より質の高い探究学習を実践できる人材を全国規模で育む仕組みづくりが必要だと考えました」と岩田さんは語る。

こうして開発されたのが探究学習ファシリテーター養成講座「探究PLAYers!」。講座の特徴は、授業の設計力や運営力に加え、まず先生自身が探究者としての姿勢を身につけるところから始めること。「外部から与えられる勉強と違って、探究は内発的なもの。自ら学びに向かう姿勢や、学びを楽しむ心が大切であり、教える側がそれらを行動で示すことが重要になります。加えて、先生方がこうした姿勢を身につけることは、探究学習だけでなく通常の教科の授業にも好影響を及ぼし、日本の教育全体の底上げにもつながるはず」と、岩田さんは語る。

探究学習塾エイスクールは、都内4校に加えてオンラインでも展開。「浴びる学びから、探す学びへ」をコンセプトに、知識習得にとどまらない実践的な学びを実施している

株式会社a.schoolを創業した岩田拓真さん。経営コンサルタントとして経験を積むかたわら、週末起業として教育系NPOの運営に携わり、「0から1を生み出す人を育てたい」との想いから同社を起業

「理論×実践×集合知」によるプログラム

「探究PLAYers!」では、受講者の経験値やレベルに応じて学んでいけるよう、「入門講座」「基礎講座」「応用講座」の3ステップからなる段階的なプログラムが用意されている。初年度となる2021年度は、このうち入門・基礎講座が実施され、のべ63名が参加した。

初心者向けの入門講座は、探究学習に関する基本的な知識とともに、土台となる姿勢やマインドセットを身に付けるもので、週末の2日間で各5時間にわたって開催された。

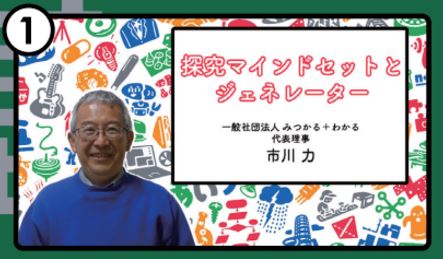

続く基礎講座は、探究学習の第一線で活躍する実践者や研究者による映像講義を各自がeラーニングで受講しつつ、8週間にわたって週末の講座・ワークショップと平日の授業での実践を繰り返す形で行われた。

いずれも講座そのものに探究学習のスタイルを取り入れ、知識のインプットだけでなく、受講者による実践、さらには受講者同士の対話や討論などアウトプットも重視しているのが特徴だ。なかでも注力しているのが、受講者同士による「学び合い」だという。「プログラムの開発にあたって全国の高校にインタビューを行いましたが、全校一体となって探究学習を推進している高校は少なく、ごく一部の先生に任されているケースが多いことが分かりました。周囲に相談する相手もなく、孤軍奮闘している方が多く見られたことから、この講座をスキルアップの場としてだけでなく、課題意識を共有する仲間たちとの交流の場とすることを意識しました」と岩田さんは語る。

実際、参加者からは「メンバー全員がそれぞれの現場で困っていて、毎週、お互いの悩みを持ち寄り、助け合いながら学んでいました。そうした学び合いの機会は本当に貴重なもので、修了後は寂しく感じたほどです」との声が上がっており、教育現場の課題に寄り添った講座になっていることが分かる。

基礎講座の映像講義では、探究マインドセットやワークショップデザイン、哲学対話、デザイン思考、国際バカロレアなど、幅広い分野の実践者・研究者を講師に迎え、受講者に広範な知識とともに大きな刺激を与えた

質の高い探究教育を全国に普及させるべく、プログラムと対象者の拡充を目指す

初年度の講座を振り返って、岩田さんは「映像講義によるインプットと実践・対話などのアウトプットを繰り返すことで理解が深まったことや、参加者同士の対話から多くの刺激や気づきを得られたことなどが評価されました」と総括する。実際、入門・基礎講座の参加者を対象としたアンケートでは、5段階評価で平均4.5を超える高い評価を得ている。

今年度の課題としては、入門講座、基礎講座に続く応用講座を立ち上げることだという(2022年12月開講)。「もともとは『質の高い実践者の育成』を目的とした講座を想定していましたが、その内容を基礎講座に組み込めたことから、『探究学習を学校全体で推進するためのリーダー育成』に方向性を変更し、プログラムを構築しています。将来的には、指導員を育成する講座や認定資格制度を設けることで、探究教育の普及を促していきたいですね」(岩田さん)。

もう1つの課題が講座の認知向上だ。「初年度は、探究学習について課題意識を持つ熱心な方々が、ネットや口コミで当講座を知り、自発的に参加いただきましたが、それだけでは全国的な普及には程遠い。情報発信を強化して個人参加を拡大する一方で、学校単位での参加や、教育行政や教育委員会との連携などを模索していきたい」と岩田さんは語る。こうした取り組みが実を結び、全国の教育現場に「探究」の文化が根づくことを期待したい。