Program~未来を大胆に切り拓く三綱領~

未来創造・価値工房・異能発掘 アントレ人材育成プログラム

本教育プログラムでは、「未来構想Lab」「価値創造工房」「異能アントレ・チャレンジ」の三つの枠組み(三綱領)を新設し、融合することで、10年後のあるべき未来を大胆に描き、切り開くことのできる異能アントレ人材育成教育を実施する。自分・モノ・社会の未来を構想する力と、行動によりアイデアをカタチにするマインドを持ち、社会への貢献やグローバルな視野で世界を変えることの重要性を五感で知る異能人材の育成を目指す。

「未来構想Lab」: Future Design思考を駆使して、まだ存在しない自分自身のキャリアを大胆に想像し構想する想像力を養う。大学でのキャンパスライフや就職、さらにはその先の人生を、専攻や学科にとらわれない広い視座からデザインする。

「価値創造工房」: 誰もがクリエーティブな人材になれるよう、Versatile Design思考をベースとしてアイデアを着想し、それをカタチにし、ブラッシュアップしていく創造力を養う。周囲にある不便・不満からアイデアを着想し、それをカタチにする体系的なプロトタイプ教育を実施。

「異能アントレ・チャレンジ」:学内・市・海外のさまざまな機関と連携した実践・修行の場において、ここまでに身に付けた想像力と創造力を駆使して、実社会の課題に挑む意志力と挑戦力を高める修行を行う。

活動レポートReport

社会で生き抜く力を醸成する3つのカリキュラム

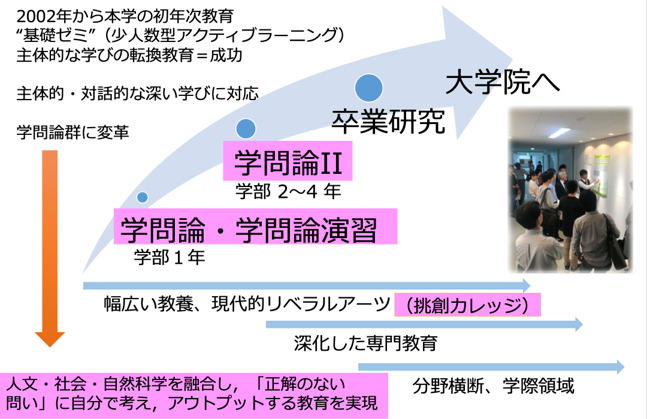

東北大学がアントレプレナーシップ教育への取り組みを本格化したのは、文部科学省の「次世代アントレプレナー育成プログラム(EDGE-NEXT)」に「“EARTH on EDGE” ~東北・北海道からの起業復興~」が採択された2017年のこと。海外の大学との連携授業や、アントレプレナーシップ入門塾、社会起業家入門塾などのプログラムを5年間実施してきた。ビジネスコンテストで優秀な成績を残すなどの結果も出してきたが、「逆にビジネスコンテストの結果ぐらいしか学生の能力が延びたという指標がなかった」と、同大学工学部 工学教育院でアントレプレナーシップ教育に携わる松下 ステファン悠 准教授は振り返る。その他にも、マインドをある程度醸成してもその先のビジョンが描けない、ビジネスアイデアを出しても目先の利益を稼ぐアイデアにしかならないなどの課題が見えてきたという。この時の課題を踏まえて、単なる起業だけでなく、社会で協働する力、アイデアを形にするマインド、挑戦する姿勢や行動力を持った人材育成を掲げ、2022年度から新しいアントレプレナーシップのプログラムをスタートさせた。

プログラムの柱は「未来構想Lab」「価値創造工房」「異能アントレ・チャレンジ」の三つ。大学1年次を対象にした授業「未来構想Lab」では、大学卒業をゴールとし、その間どのように成長していきたいのかをキャリアデザインしていく内容になっている。まずは1カ月間様々なフレームワークを用いて自分の現状や価値観などについて自己分析を行った後、1日の行動記録を2週間分取ってもらい、どのようなことに時間を使い、いったい何に熱中したのかなどを、細かく分析していくのが前半のプログラムだ。後半は社会起業家の講演がメインとなるが、そこでビジネスの話は一切しない。現在に至るまで、どのような考えを持ってキャリアを積んできたのか、今はどのような暮らしをしているのかを30分話していただく。その後1時間は学生たちがインタビューし、講演者のリアルな人生を理解していく。こうしたステップを通して、自分が大学を卒業した後のことを具体的に考え、デザインし、最終発表してもらう。「初年度受講した約30人のうち、5人が自分の興味関心を深堀りしていったら今の学部じゃないかもと転部を考え始めたり、興味関心がある海外のプログラムに挑戦する学生が出たりと、次のアクションにつながるきっかけ作りとしては成果が出たと考えています」と松下准教授は話す。

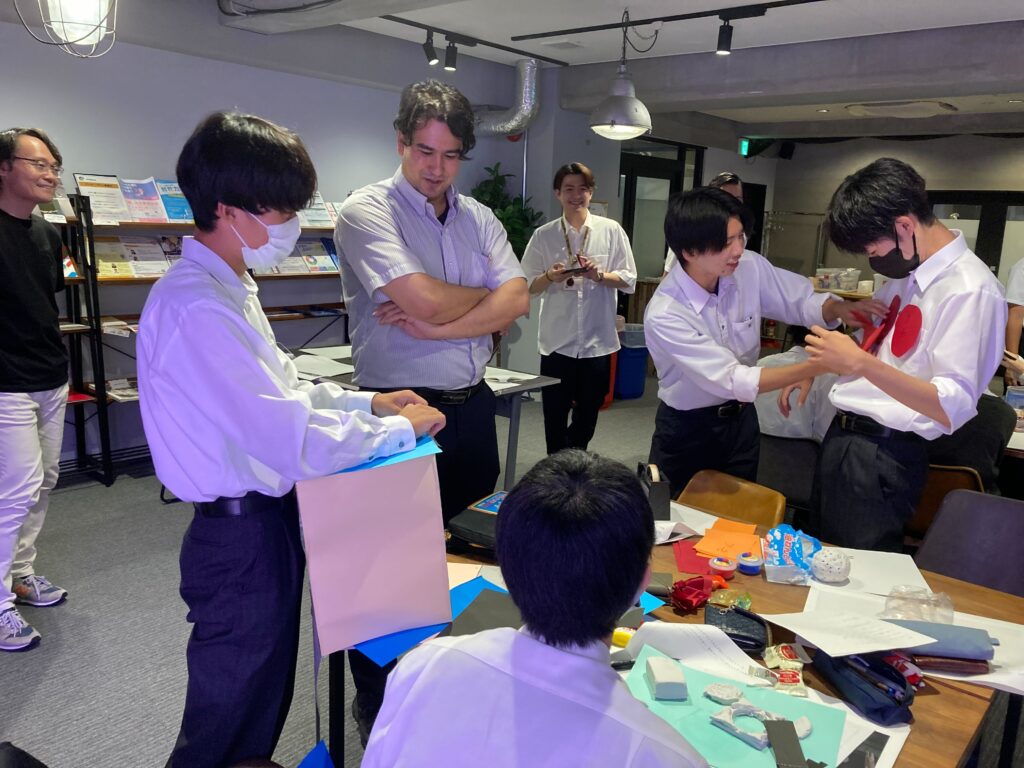

二つ目の授業「価値創造工房」では、決められた課題に対し、チームワークでアイデア出し、プロトタイプ作り、学生同士によるカスタマー検証を行う。特徴的なのは、この一連の作業を4カ月の中で最低3回行うというスピード感だ。「ピボット(方向転換すること)するのは悪いことではなく、むしろどんどんピボットすることを勧め、行動を起こすことの重要性に気づいてもらうようにしています」(松下准教授)。

「未来構想Lab」は23年度から全学教育科目に、「価値創造工房」は工学部以外の他学部学生も受講可能となった。また授業と並行してワークショップも開催しており、授業の都合で出られない学生や近隣の高校生にも広く門戸を開いている。

自分の興味・関心を発掘していくことをコンセプトにしている「未来構想Lab」。松下准教授は、「人は何かしらの原体験があり、そこから興味・関心が生まれる。アントレプレナーシップを学ぶ中で、自分がどのような原体験をしていくのかを、学生に考えてもらいます」と話す。

価値創造工房のクラスにはDIYのツールが用意され、それを使って学生たちはプロトタイプを作っていく。

「ペットボトルの消費量を減らすには」というテーマに対しては、学生からの「マイボトルを持っているが洗うのが面倒」という声を拾い出し、洗いやすいよう、ジッパーで平面展開できるマイボトルというプロトタイプが作られた。

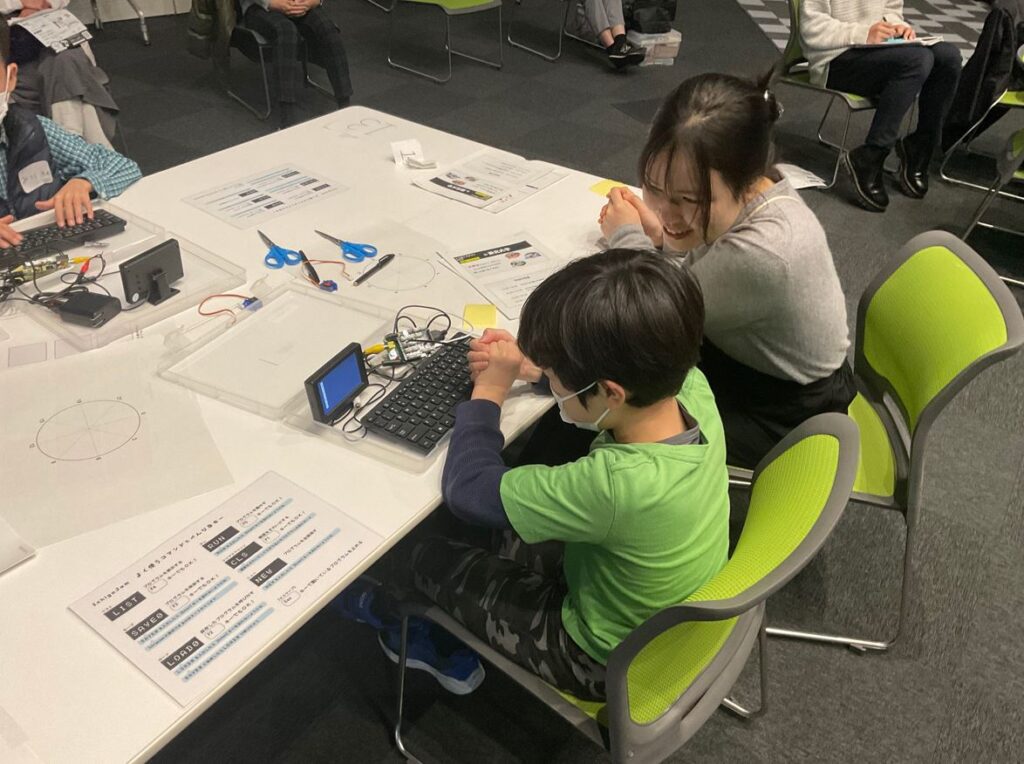

仙台市の社会起業家と連携したICT教育として、簡単なプログラミングを用いて、地域の課題を解決するツールを考え、それを実際に制作するワークショップ「とうほくプロコン」、価値創造工房の一環として実施。

東北大学の大学生が、プロコン出場を目指す小学生とペアにしてチームを組み、アイデア出しから制作までを実施した。

自分の興味・関心に合致した実践の場

プログラムの最終段階「異能アントレ・チャレンジ」は、これまでのステップで獲得した知見やスキルを実践し試す、いわば“修行の場”だ。学生は3つの海外連携実践プログラムと2つの国内実践プログラムの中から、自分の興味・関心に合致したものを選択する。カリフォルニア大学バークレー校のプログラムでは、同大学が行っているプログラム「科学者の卵養成講座」※のネットワークから約90人の高校生が参加して大学生に交じってデザイン思考を学び、エストニアのタリン工科大学との連携では同国が先進的に進めているe-Governance(ICTを活用して公共サービスの提供や行政運営を効率化、透明化する,次世代のデジタル社会を創出する取組み)をテーマにしたワークショップ、またスタンフォード大学とはデザイン思考を活用して教育改革のプランを創出させるプログラムを実施している。

2023年度はこの「異能アントレ・チャレンジ」から波及した効果や活動が出ているという。一つが、教育のエコサイクルだ。「これまでにスタンフォード大、カルフォルニア大学バークレー校のプログラムを受講した学生たちが、未来構想Lab・価値創造工房のTA(ティーチング・アシスタント)になったり、AA(アドミニストレイティブ・アシスタント、管理運営補助者)としてワークショップを開催するなど、学生自身の教育意欲の向上や学びの循環が生まれていっています」と、アントレプレナーシップ教育に携わる森谷祐一教授は話す。

またタリン工科大学のプログラムで仙台市と連携したことをきっかけに、仙台市主催の大学生・大学院生向け社会起業家人材育成プログラム「SIACプログラム」にタリン工科大学のプログラムを受けた学生4名が参加。社会起業家と共に、地域社会課題解決に取り組んでいる。「未来構想Labや価値創造工房で学んだ子たちが、海外プログラムを体験した後にフィールドを日本に移して行動してくれています。大学だけでやるのではなく、行政や社会起業家も巻き込んで、仙台・宮城というフィールドで、異能人材を育成しようという仕組みができつつあると感じています」と松下准教授は話す。

※ 科学研究の先端講義や大学実習を通じ、領域横断的な「科学の眼」を持ち、真に国際的な視点と新しい価値観を創造できる高校生を育成している講座。詳しくはこちら

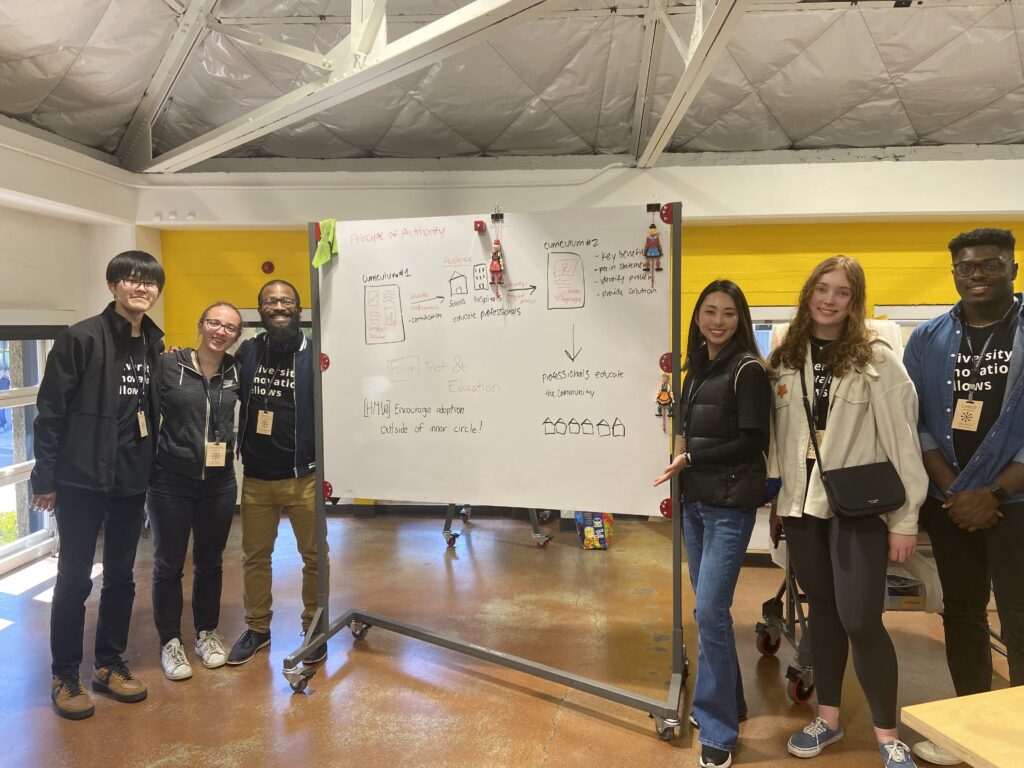

バークレー校とのオンラインプログラムに参加した生徒たち。「異能アントレ・チャレンジ」には全学年の学生が参加可能だ。

カリフォルニア大学バークレー校では現地でアントレスクールを実施。参加した高校生からは、「英語力が足りないことに気づいた一方で、英語で授業を受けることに抵抗がなくなった」「自分で新たな製品を作るというプロセスに実際に踏み込むことができたのがよかった」という感想が聞かれた。

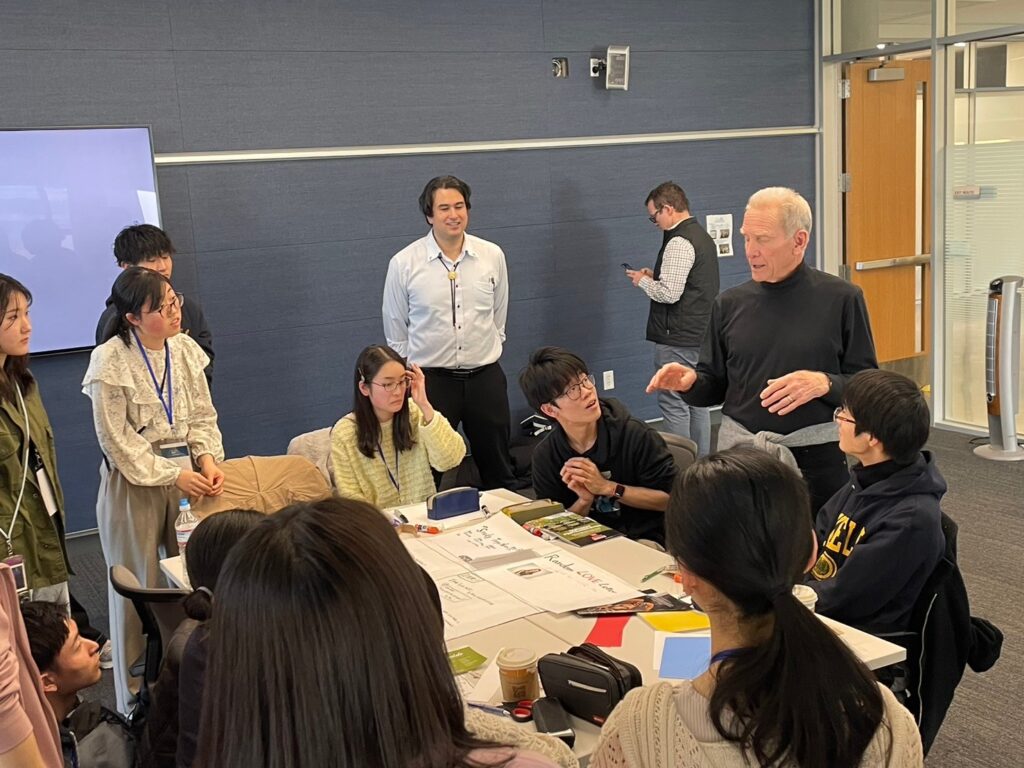

「異能アントレ」チャレンジ」のスタンフォード大学コースにおいて、現地研修で世界中から集まってきた学生達とのワークショップに参加。3日間のワークショップで、世界各国の学生達が、自分達の大学でどのような教育改革に挑戦しているのかを共有している。

大学生・大学院生向け社会起業家人材育成プログラム「SIACプログラム」では、仙台市と連携して、社会起業家と共に地域課題に取組む異能アントレチャレンジを実施。写真は、その一環で行われた一日鞄持ち(社会起業家の下での1日体験)の様子。社会起業家の方が普段どのような活動をしているのかを体感してもらう。

異能アントレチャレンジのスタンフォード大学コースを受講した学生達が、プログラム受講後に仙台市と連携して地元中学生向けのジュニアリーダー研修のワークショップを学生主導で実施した。

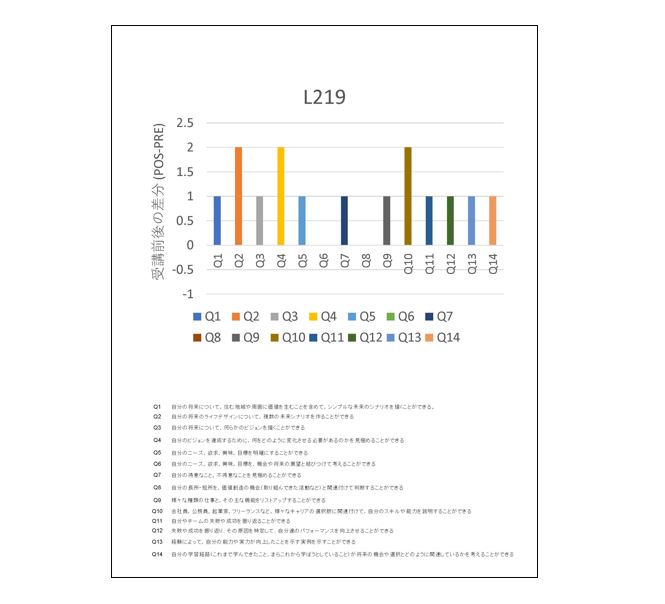

学生の成長をわかりやすく可視化

この三つのプログラムを体系化する上で、同大学が取り入れたのが、欧米のコンピテンシー基盤型教育「CBE(Competency-Based Education)」の考え方だ。松下准教授はCBEについて、「欧州委員会で2016年に策定されたもので、アントレプレナーシップ(起業家精神)を『すべての市民が持つべき能力』と捉え、15のコンピテンシー(能力)を策定したものです。本プログラムではそこから機会発掘力・未来想像力・自己認識力・意志力・行動力・挑戦力・実践学習力の七つのコンピテンシーを抽出しました」と話す。未来構想Labでは未来想像力・自己認識力・実践学習力、価値創造工房では機会発掘力・未来想像力・行動力・実践学習力、異能アントレ・チャレンジでは意志力・挑戦力・実践学習力を身につけることを目的としている。また各コンピテンシーにさらに細かく「学びのアウトカム」を設定している。例えばコンピテンシー「行動力」には、「学びのアウトカム」として「責任を持つ」「自主的に取り組む」「行動を起こす」の三つが設定されており、これらの項目に対して学生の自己評価、ピアレビュー、教員評価を行うことで、育成到達度の可視化を図っている。「プログラム前後で目的としていたコンピテンシーが伸びたのか、また想定するレベルに達していなかった時は何が足りなかったのかなど、授業設計の改良に役に立つということを1年目で実感しました」と松下准教授は話す。一方で、この数値だけに頼るのではなく、インタビューも大事だと話す。「バークレー校のプログラムではオンライン授業後に、選抜された学生たちが現地に行ったのですが、オンライン授業で終わった学生の方が成長した感覚が大きいという結果が出ました。現地に行った学生の方が専門家とのやり取りの中で、自分の至らなさを痛感し、成長感が下がっていたということがインタビューでわかりました。数値だけで判断するのではなく、インタビューも同時に行いながら細かく観察していくことが重要だと気づかされました」(松下准教授)。

スタートして3年、本プログラムは進化し続け、手ごたえと実績を出し始めている。「行政や社会起業家などのプレイヤーが学生・生徒たちの身近でメンターをしながら、社会全体で学生を育てる仕組みづくり、またここで育った学生・生徒がこのプログラムにメンターとして関わってもらうサイクル作りをゴールビジョンとしています」と松下准教授は将来の展開を話す。東北大学の豊富な教育資源・ネットワークを活用したアントレプレナーシップ教育は、大学を飛び出し、仙台、宮城、東北を結ぶハブとして成長しつつある。

「未来創造Lab」「価値創造工房」では、全体と学生一人一人(番号で記しており本人しかわからないようになっている)の各コンピテンシーの伸びをまとめたレポートを学生に渡している。

「科学者の卵講座」とは、「科学から生まれるビジネスの卵講座」でも連携し、ディープテック(科学的な発見や革新的な技術に基づいて、社会にインパクトを与えることができる技術のこと)・ベンチャーのノウハウを高校生用にアレンジした教育を実施した。

「ビジネスの卵講座」に参加した生徒たちと松下准教授(左)

2023年度には福島県立安積高校の依頼で出前授業を実施。

3年生のSSHクラスに対して、これまでの研究テーマを起点にしたビジネスアイデア創出のワークショップを行った。その他、東北圏の高校からの問い合わせも多くなってきているという。

東北高校の生徒たちに対して、「総合的な探究の時間」の一環としてアイデアをカタチにする価値創造工房ワークショップを実施。

「相手にとって理想の財布をデザインしよう」をテーマに,インタビューやプロトタイプの作製等を行った。