株式会社トゥワイス・リサーチ・インスティテュート

対象者数 1000名 | 助成額 1000万円

Program高校生が、人工知能・ロボット工学をはじめとする次世代技術による創造的な未来を

自分の言葉で語れるようになる体験型探究プログラム

将来次世代技術を担う主要人材である高校生が、最新技術の現状を知り、自身の興味関心を模索することにより、自律的かつ積極的な社会参画に向かうきっかけとなる学習プログラムを提供、授業での実施を支援する。

人は新しいもの、進歩的なものには自然と心を動かされる。高校生という可能性に満ちた時期に、技術進化を通じて創造的な未来を感じ、考え、自らの言葉で語る力を身に付け、その先の学びを導く土台を獲得することを目指す。

<プログラムの特徴>

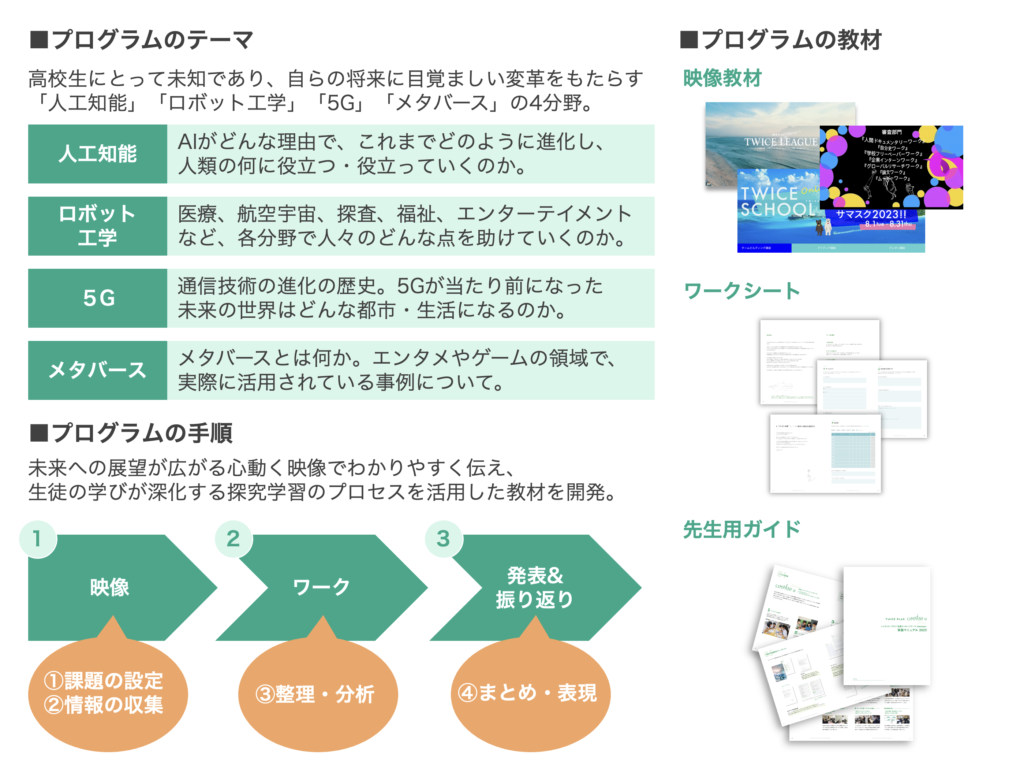

・学校では教材化しにくい「次世代技術」が探究テーマ

進化の速度と専門性により、通常の授業では扱うことが難しかった4つの技術分野(人工知能、ロボット工学、5G、メタバース)をテーマとする。

・学校単位で授業導入可能な本格的「探究学習プログラム」

主体的・協働的で深い学びに向け、探究のプロセス(①課題の設定②情報の収集③整理・分析④まとめ・表現)を踏まえて設計。先生用ガイド有。

・最新の技術の進歩に触れ、探究心が駆動する映像教材

専門知識のインプットや単なる技術体験ではなく、心の動く映像をきっかけに探究し、創造的な未来を「自身の言葉で語れること」がゴール。

活動レポートReport

先端技術で将来の発展性が期待され、高校生も興味が持てるテーマを選定

「人工知能」「ロボット工学」「メタバース」「ブレインテック」。いずれも現代社会において、誰もが耳にしたことのある先端科学技術だが、それらが実際に何を実現し、日常生活の中でどう活用されているかと問われると、答えに窮する者は少なくないはず。次代を担う高校生が社会人になったころには、ごく当たり前のインフラとして生活に溶け込んでいるであろうこれらの技術を、与えられるままに利用するだけでなく、高校生が自分の視点で理解して、自分の言葉で伝えられるように開発されたプログラムが、『トゥワイス・プラン 次世代技術探究ワーク』だ。本プログラムを開発したトゥワイス・リサーチ・インスティテュートは、2010年の設立以来、中学・高校の探究学習で活用できるプログラム『トゥワイス・プラン』を学校に提供し続けており、取り組んだ生徒数は累計で13万人を超える。

「トゥワイス・プランで提供してきたプログラムは20種類ほどありますが、比較的社会的なテーマが多く、科学技術・テクノロジーに興味・関心を持てるような理系分野テーマのワークをもっと提供してほしいという声が寄せられていました」と開発の経緯を語るのは同社の関峻介さん。本プログラムを通して、「自己理解能力」「人間関係形成・社会形成能力」「課題対応能力」「キャリアプランニング能力」の向上を目指し、とりわけ「自己理解能力」の中の「知的好奇心」の項目の変化を重視しているという。そうしたニーズに応えた本プログラムは、その先進性が評価され、三菱みらい育成財団の「みらい育成アワード2024」カテゴリー2において準グランプリを受賞している。

本プログラムが始まったのは2023年の8月。実証実験を年度中に3校行うという目標から逆算すると、開発にかけられる期間はわずかに4カ月しかなかった。しかし、長年「トゥワイス・プラン」を制作してきた同社のスタッフや提携制作会社の経験値を活かして、開発は急ピッチで進められた。

テーマの選定に関しては、先端技術であるだけでなく、将来の発展性が期待され、かつ高校生も興味が持てるテーマ。そして教材を制作する上でのパートナー企業を確保できることが必須条件となる。「加えて、日本が世界に誇れる分野という点も意識して、高校生たちに将来の日本の科学技術を担ってほしいというメッセージも込めています」と関さんは語る。各技術分野のパートナー企業開拓に関しては、お付き合いのある企業から協力を得られたケースもあるが、新規開拓が必要なテーマもある。全くつながりのなかった企業へ電話やメールを送って協力を乞うという地道な作業が繰り返された。並行して実証実験に参加してもらう高校の確保も必要だ。こちらも同様に電話、DMなどで渡りをつけ、話が進めば実際に足を運ぶ。

「同じ年度内での実施というハードルの高さもあり、1,000件以上の高校にご連絡を差し上げて、伺ってご説明できるのは5~10%というところ。さらに成約に持ち込めるのは数件という感じですね」と関さん。初年度は前述した「人工知能」「ロボット工学」「メタバース」「ブレインテック」のテーマで3校・997人の導入に成功した。初期実証実験期間と位置づけた初年度を計画通りに終え、2年目は「生体認証」と「ドローン」の追加開発・実装に加え、本格的な実証実験フェーズに移った。探究学習に取り組む生徒にとっても選択肢が広がり、実施校も11校・1,563人と計画を上回る成果を得た。3年目となる25年度には、6テーマで無償提供7校・1,400名、有償導入3校・600名という目標を掲げている。

生徒全員に配布される48ページのワークブックと動画コンテンツは統一感のあるビジュアルで、新しい授業の始まりを演出している

4つのステップを6コマで学習する短期集中プログラム

「みなさんこんにちは。ようこそ、次世代技術探究ワークへ」。プログラムはオリジナルキャラクターによる動画オリエンテーションで始まる。生徒全員で鑑賞し、グループを作って探究テーマを選ぶまでがステップ1だ。

「学校で扱うには難しいテーマなので、慣れていない先生でもスムーズに導入できるよう、動画による進行を採り入れています」と関さん。動画コンテンツと共に配布されるワークブックにも、動画同様の先進性が感じられるビジュアル性の高いデザインが施され、「新しい授業の始まり」というワクワク感を与えられるように意識して制作された。生徒用の動画コンテンツ、ワークブックとは別に、授業運営のサポートとして先生用の指導ガイドも用意され、取組みの内容やワークのポイント、評価の観点などが明示されている。

ステップ2は、いよいよグループに分かれ、それぞれが選択したテーマに沿ったリサーチとディスカッションが始まる。各企業の技術者へのインタビュー動画に加え、技術の深掘りができるサイトへのリンクが提供されており、各人が調べた情報を持ち寄って話し合いを重ねる。ステップ3は、3分間のショートピッチに向けた準備とリハーサルに当てられ、最後のステップ4で発表と他グループの採点、振り返りなどが行われる。この4つのステップを6コマの授業で行うことが推奨されており、週に1時間の授業としても、1カ月半で終わる集中プログラム。生徒たちがモチベーションを途切れさせずに完走できる設計となっている。

プログラムを経験した生徒からは、「先端技術は自分たちの生活にこんなに身近なのだと気づいた」「未来の社会にはものすごく大きな変化が起きそう」「他の学校ではやっていない授業なのでアドバンテージになる」など、ポジティブな意見が多く寄せられている。自分のグループが選んだテーマだけでなく、他グループの発表も聞くことで、興味の範囲が広がった生徒も数多くいたようだ。また授業を進行した先生からは「生徒の将来に大きく関係する分野なので、本人たちも自分事として捉えることができた」「ワークが丁寧で分かりやすく、調べ学習もしやすいテーマだったので、生徒も得るものが多かったようだ」「キャラクターが可愛らしく、理系に苦手意識のある女子でも取り組みやすい」などのコメントを得た。

専用サイトには、授業の初めに活用できる「オリエンテーション動画」、ワークを進めながら参照できる「各分野の専門家インタビュー」と共に、生徒が自律的に確認できる各種コンテンツが掲載されている

デザイン性・ストーリー性に富んだ動画コンテンツを楽しみながら進められる点も本プログラムの特徴の一つ

発表の様子。生徒たちは他チームの発表を評価し、最後に共有し合う。この他者からの評価をしっかり受け取め、振り返りとまとめをして一連のプログラムは終了となる

自治体などへの働きかけによって、2年目からの有償化に対応

一方、3年目の本格展開、その後の自走に向けての課題として挙がっているのが、導入2年目からのプログラムの有償化だ。既に何校かからは有償導入を取り付けているものの、公立校における有償化のハードルは高いことを改めて感じているという。

「学校個別の働きかけだけでなく、自治体・教育委員会のご協力を仰ぐ動きも、いくつかの市町村で進めています」(関さん)。加えて、DXハイスクール申請校向けに導入事例発表を含むウェビナーや、無料オンライン説明会なども開催しており、Web広告などを含むサイトからの問い合わせの割合も増えてきているという。

もう一つの課題である「より詳しく学びたい生徒への対応」としては、各技術分野の専門家による技術体験を含む特別講座や、次世代技術についての考察を論文という形で言語化するトレーニングができる学習プログラム(いずれも有償)などもオプションとして用意している。

「ただ本プログラムの基本設計としては、どんな高校でも導入でき、興味や関心の裾野拡大や理工系への進学促進につながることを第一の目標にしています」と関さんはプログラムの汎用性を強調する。その目標は着実に実現しており、大学に進学してから、本プログラムで出合った技術を極めたいと考える生徒が、少しでも多く現れてほしいと語った。

可能性に満ちた高校生が、技術の進化を通じて創造的な未来を感じ、考え、語る力を身に付け、その先の学びを導く土台を獲得することを目指すプログラムだ。

協力自治体を募集するプレスリリースを制作し、各自治体の教育委員会にアプローチ