ProgramFESコンテストによるワークショッププログラム

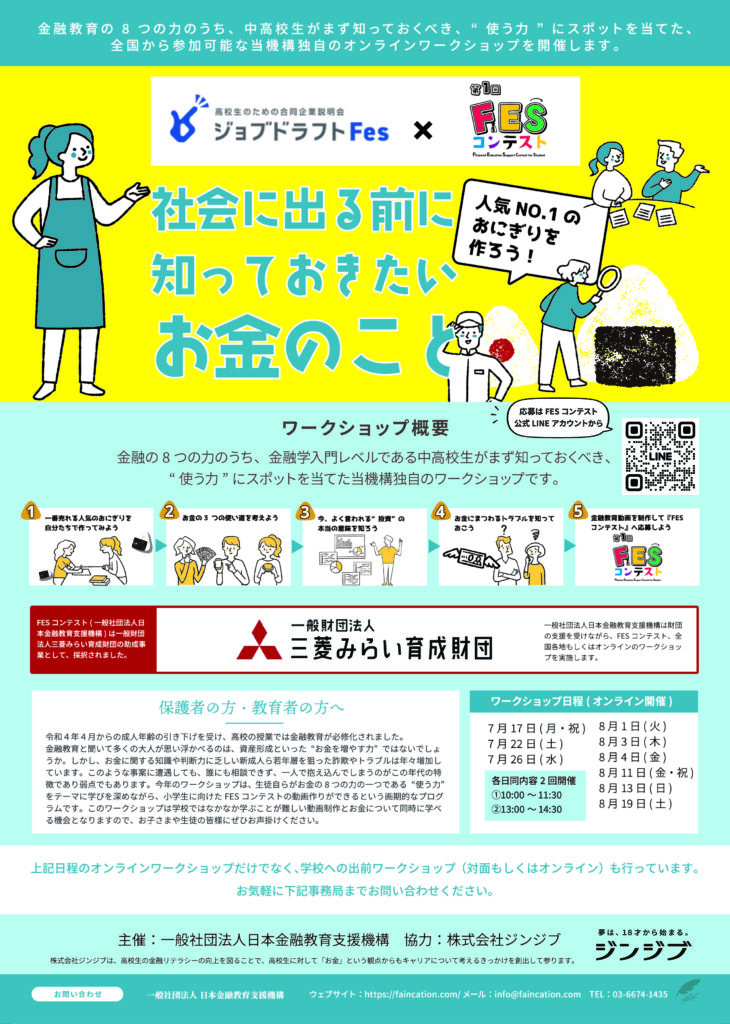

FES コンテストとは、大学生が主体、中高校生が小学生のために金融教育動画を制作し、賞を競うもの。中高生にとって情報発信の手段として縦型動画コンテンツであることを鑑みて発案した。本企画は、未来を担う生徒たちに対して、「増やす」にフォーカスされがちな金融教育ではなく、「使う」「稼ぐ」「備える」「貯める」「納める」「増やす」「借りる」「寄付する」の8つの力を総合的に育成していく。今回はコンテストの応募の動線として、高校生向けのワークショップを対面ならびにオンラインにて開催する。

【特徴】

応募やワークショップに際する中高生の「心のエンジンが駆動する」仕掛けを3つ備えた。

① 近年、学校教育では SDGsが浸透し、誰でも認知できるものとなっているが、金融 教育においては指標とするものが現時点では存在しないため、当団体では分かりやすい指標として「(金融の)8 つの力」を策定。これにより、生徒達はより具体的な課題や目標を見つけやすく、学ぶ意欲が掻き立てられると考える。

② 制作する動画はトレンドの縦型動画で、高校生にとっても身近な発信方法。入賞した動画は協業企業様の広告として採用したり、全国の学校現場での教材となることで、学生の士気を高める仕掛けを取り入れた。

③ ワークショップの内容は「8 つの力」として8コマを作成。より実践的で具体的な内容にしていく。動画教材や、ゲームなどを取り入れることで、高校生だけでなく、現場の教員の方にとっても学べるような内容にしていく。

活動レポートReport

金融教育を通じた「選択肢を広げる力」を育む活動

金融機関でのキャリアを持つ平井梨沙さんが、2022年12月に立ち上げた一般社団法人 日本金融教育支援機構の理念は「人生の選択肢を増やす金融教育を」。そこには平井さん自身の原体験からくる想いが込められていた。「親は金融に詳しかったものの、それを教わることもなく、出身の香川県の中学高校では金融教育を受けられるような環境もありませんでした。結果的に社会人となって金融機関で働くまで金融の知識を得る機会はなく、『もし学生時代に金融教育を受けていたら、社会でより上手に羽ばたけたのでは』という思いを強く抱くようになりました。そこで最初は、自分の母校で金融教育が導入できたらいいな、という本当に小さな目標を立てて、活動を始めました」と平井さんは設立の経緯を振り返る。

当初はわずかなメンバーでスタートしたが、金融教育を普及させるための教育者と学び手の双方を支援し、日本の金融リテラシーの向上に寄与するという同機構の活動に賛同する人が増え、現在では理事や監事、事務局の10名の運営メンバー(非常勤を含む)に加え、認定講師やサポーター会員、教員アンバサダー、大学生ボランティアなど約200名以上のプラットフォームに成長している。

自分で考え、表現するプロセスを通じて金融教育を「自分ごと化」

その同機構の活動の中核となるのが、「FES(Financial Education Support Contest for Student )コンテスト」だ。高校生が「使う」「稼ぐ」「納める」「貯める」「備える」「贈る」「借りる」「増やす」というお金の8つの力から関心の高い項目を選び、お金の力を小学生に教えるための動画を制作、そのクオリティを競うものだ。同機構の立ち上げメンバーのひとりであり理事で広報・PRを担う阿部奈々さんは、同機構に所属する前は企業の経営企画部門で勤めていた。IR・広報の分野でIPO(新規公開株:企業が株式を一般の投資家に初めて公開すること)を経験したことから、学校のアントレプレナーシップ教育の金融領域での講師として登壇なども行っている。「若年層にとって金融教育は重要ですが、お金を稼ぐ年齢ではないので、当事者意識が薄いのが現状です。しかし、誰かに教えるためにアウトプットするという機会を提供すれば、自分ごととして取り組んでもらえるのではという狙いがありました」と話す。

またアウトプットをスマートフォン一台だけで作れる縦型の1分間ショート動画にしたことも工夫した点だ。「金融というだけで硬いイメージがあり、これをテーマにパソコンで5分や10分の動画を作るとなれば、若年層にとってはさらにハードルが上がります。スマホの所有率が98%を超える高校生にとっては、スマホで簡単に作れるYouTubeのショートやTikTokのような短い動画が日常に溶け込んでいるので、ここに推し活のような気持ちでテーマを選択できるようにしておけば、気軽に作ってもらえるのではないかと考えました」(平井さん)。

2023年度のFESコンテストは6月に募集開始、11月に授賞式を開催というタイトなスケジュールだったが、蓋を開けてみれば、42校・156作品と応募数は当初の予想を上回り、開催初年度から大きな反響があった。

こうした反響の要因には、開催の枠組みの工夫だけでなく、地道な草の根活動もあった。コンテストに先立ち、教育関係者や企業と連携してワークショップを開催し、参加者が動画制作に必要なスキルや知識を学べる場を提供。また学校への架電やFAX DMを活用した広報活動を積極的に行い、学校現場からの参加を呼びかけた。「私たちは設立したばかりの組織であり、関心を持ってもらうためにはこちらからPRし続けるしかないと、電話営業を実施したわけですが、結果的には先生方から『金融教育をやりたかったけれども、どこに問い合わせていいかわからなかった』という声を多く頂きました。当初はひとりでも多くの方に知っていただきたいと無償で出前授業やワークショップを行っていましたが、実際に授業を実施した学校で『来年以降も継続してほしい』と予算化してくださるケースも増えてきています」と阿部さんは話す。

メディアに取り上げられることも増え、消費者庁や東京都の後援を受けて開催した23年度のコンテストでは、金融専門家の審査員による一次審査・最終審査を経て、8作品に賞を授与した。授賞式には、高校生や教員、金融関係者などが集まり、「校内では金融教育のインプットの機会はあっても、アウトプットの機会がなかった」「『使う』『貯める』以外にもお金にはたくさんの力があることに気づけた」など、高い評価を受けたという。「金融教育をやりませんか、という呼びかけだけだったらここまでの発展は見られなかったと思います。動画コンテストというアウトプットの場と身近な制作手段がフックとなって、コンテストへの興味に繋げることができ、金融教育をより身近に、自分ごととして捉えていただける土壌づくりができた年だったと思います」と、平井さんは23年度を振り返る。

大学生ボランティアがFESコンテストの運営の中心となり、コンテストに向けたワークショップの企画や進行を担っている点も大きな特徴。大学生が高校生に教えることで、コンテスト参加者と同じ「教えることで学ぶ」効果が得られる。また希望者には、同機構の認定講師による、金融教育の基礎を学ぶ場が設けられている。大学生ボランティアは、2023年度は20人だったが、24年度は100人とその規模を拡大。この大学生ボランティアの構想も、平井さんが大学生の時にこういう制度があればと思ったことがきっかけだったという

一般財団法人活育財団が主催する「Next Education Award2024」にて、最優秀賞を受賞した同機構の平井さん

阿部さん(一番右)が、集客のための宣伝、授業やワークショップ開催の発信を積極的にすることで、TV・新聞などのメディアにも数多く取り上げられており問い合わせも増えているという

2024年度のFESコンテストでは、「小学生のぼくも税金を納めている!?」という中学3年生の作品が最優秀賞、高校2年生が応募した「「稼ぐ」のは大人だけじゃない!? in フィリピン」が優秀賞を受賞した。受賞作品は第2回「FESコンテスト」受賞作品 (https://faincation.com/fes2nd-works/)から閲覧できる

高校での出張授業の様子。出前授業やワークショップなどで金融教育を行っている同機構の認定講師としては、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、証券外務員、ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を有した金融のプロから、新聞社や教員出身者、また経営者などさまざまなバックグラウンドに加え、金融教育の視点と自身の経験を交えた独自性のあるユニークな授業ができる70人の幅広い人材が所属。「出前授業では、学校によっては同時間帯に10以上の複数クラスで金融教育を実施しなければいけない時などもあります。そのような場合に複数の認定講師で対応できるという点も当機構の強みになっています」(阿部さん)

アンバサダー制度の創設と公立学校への普及

2024年度も第2回FESコンテストに向け、各校での出前授業、7回のオンラインワークショップ、全国7カ所での対面ワークショップを実施。応募数は94校・503作品と、前年度から大幅に応募数も増え、注目度・認知度も高まった。うち11作品が受賞し、佳作として8作品が選出された。「24年度は、県や県教育委員会の後援のもと知事賞や教育長賞を設けていただいたり、地元企業の協力を得ながら千葉県と香川県の2地域で地区大会を開催し、地区大会から全国大会に参加するという一つのモデルを作ることができました。またこの二つの地区大会の様子を見て、全国の県や地域の金融機関、認定講師から、地元で地区大会を開催したいという問い合わせも増えました」と、阿部さんは話す。また中高生が制作した動画が、学校内での金融教育の教材として用いられていたり、2024年度コンテストの受賞作品を啓発用動画として活用したいと高松国税局から問い合わせがあるなど、作品自体がFESコンテストの社会的な評価を高め、活動の信頼性を向上させている。

FESコンテストが順調に成果を上げている一方で、「金融教育の公立学校への導入」という課題を抱えていた同機構は、2024年度から「教員アンバサダー」制度をスタートした。「公立学校の先生から『認定講師としての資格要件を満たせる自信はないものの、当機構の理念に共感したことからぜひ一緒に金融教育をやっていきたい」と強いアプローチをいただき、アンバサダー制度がスタートしました。金融教育に関心を持つ教員の皆さんに、アンバサダーとして自校での金融教育の実施やFESコンテストの推進支援と、現場の声のフィードバックという役割を担ってもらうことにしました」と、平井さんは制度新設の背景を語る。現在、金融教育に関心を持つ教員30人が登録。アンバサダーの活躍により、公立学校での金融教育の普及が進むとともに質の向上にも繋がったことで、コンテストのエントリー数や活動の幅が拡大している。

設立からわずか数年で多くの成果を上げ、金融教育の新たな可能性を示してきた同機構は、2025年度以降、3つのチャレンジに取り組みたいと話す。一つは地方での取組みの強化だ。「千葉県や香川県で行ったような地区大会を最大8つまで広めて、2030年までに全国各地での展開を目指したい」と阿部さんは意気込む。また山梨県が、県内大学の学生に、同機構での活動を単位として認定する方向で検討、富山県と静岡県では寄付者による連携事業が進むなど、各県で独自の発展も見せている。

二つ目は、中高生向けの金融の資格制度の創設だ。「FESコンテストでは、金融とは直接関係のない動画自体のセンスなど感覚的な要素も評価の対象になってしまうこと、またコンテストをきっかけに金融教育をもっと学びたいという参加者の受け皿がないことが課題だと感じていました。継続的に金融を学び、自分の将来のスキルに還元したいという中高生のニーズに応えられるような資格制度を検討しています」(平井さん)。

三つ目が、出前授業の先で教員から受ける「自分たちも教えたい」というニーズに応えた教育研修や教材制作など、学校内部に金融教育の担い手を増やす仕組みの構築だ。「現在、アンバサダーからのフィードバックを受けて、教材制作や研修プログラムの改良も進めています。現役教員の皆さんにご意見を頂くことで、より現場に即した内容にブラッシュアップされています」と平井さんは話す。さらに、教員養成課程を持つ大学と連携し、金融教育の担い手の養成プログラムの構築も検討中だという。

「金融教育は、未来の選択肢を広げるための重要な力」と語る平井さんと阿部さん。その言葉通り、同機構の活動は、教育現場だけでなく社会全体に新しい価値を提供し続けている。

千葉と香川の地区大会では県と教育委員会が後援し、千葉では知事賞、教育長賞が贈呈された。地区大会の優秀者が、全国大会に応募することで、作品のクオリティが高まったという