Program徳島大学 次世代産業人材創出プログラム

~起業という世界を知り、体験し、実践する~

本プログラムでは、新産業を創出する人材に必要な要素・能力を「ミッションの気づきと探求」「顧客のニーズの理解」「起業・社会システムの理解と実践」と定義し、徳島から新しい産業を生み出せるアントレプレナーを育成するための対話と実践を重視した授業を展開する。

授業としては、徳島に縁のある起業家講師陣とのコミュニケ―ションを通じて自身のビジョン・ミッションについて深い気づきを得る「起業を知ろう」、新規事業創造の流れをグループワークを通して学ぶ「次世代事業創造入門」、徳島で起業家支援を実施する徳島イノベーションベース(TIB)と連携し、起業家講師からビジネスを実現化する方法について学ぶ「テクノロジーとビジネス」といった、各定義に対応した授業を提供する。

さらにアントレプレナーシップ実践の機会として、模擬株式会社を設立し一連の企業活動を実践体験する「次世代事業創造実践」を実施する。

この他にも、世界レベルで活躍できる優秀な人材育成に取り組み、アントレプレナー教育に定評のあるテクニオンイスラエル工科大学や、令和5年度に開校した神山まるごと高専、TIB、その他県内経済団体と連携し、徳島という地域だからこそ生み出せる「異能なアントレプレナー」の発掘、育成を実現する。

活動レポートReport

三本の柱に紐づいた対話と実践を重視した各種授業を展開

本プログラムがスタートしたのは2019年。新産業を創出する人材に必要な要素・能力として「ミッションの気づきと探求」「顧客のニーズの理解」「起業・社会システムの理解と実践」という三本柱を定義し、それぞれに紐づいた形で、対話と実践を重視した授業を展開している。プログラム実践の核として機能しているのが、18年に設立された大学産業院(設立当初は産業院)。「大学病院において医学研究が実用化されて患者を治療するように、大学産業院ではさまざまな研究が実用化されて、企業を創生することを目的としています」と語るのは、大学産業院 ものづくり未来共創機構に所属する北岡和義准教授。同機構に所属する石原佑特任助教と二人で、徳島大学におけるアントレプレナーシップ教育をけん引している。

一本目の柱である「ミッションの気づきと探求」に対応するのが、「起業を知ろう」という5~7月の集中授業。徳島大学や徳島県に関わる起業家の皆さんに講義いただくとともに、その想いを共有しながらディスカッションする授業だ。これには高校生と、中四国の国公私立大学17校が参画する大学スタートアップエコシステム「Peace&Science Innovationコンソーシアム(PSI)」から学生、教職員もオンライン参加した。

二本目の「顧客ニーズの理解」に対応する授業として行われるのが、「次世代事業創造入門」という前期の一般授業。受講者が自身のやりたいことを基に考えたビジョン、ミッションに紐づくビジネスを検討し発表するというスキームだ。最大の魅力は、県内で活躍する経営者の皆さんを呼んで行うプレゼンテーション。さまざまなフィードバックも頂けて、中には「地元の経営者と太いつながりができました」と喜ぶ学生もいる。

三本目の「起業社会システムの理解と実践」に対応するのは、徳島で起業家支援を行っている一般社団法人徳島イノベーションベース(TIB)の協力を受け行われる「テクノロジーとビジネス」という授業。TIBで開催される月例会に参加して起業家の方々と交流。知識や経験を吸収した後、TIBのメンタリングを受けてビジネスモデルを検討し、2月の月例会では県内の高校生と共に合同ピッチ大会が行われる。

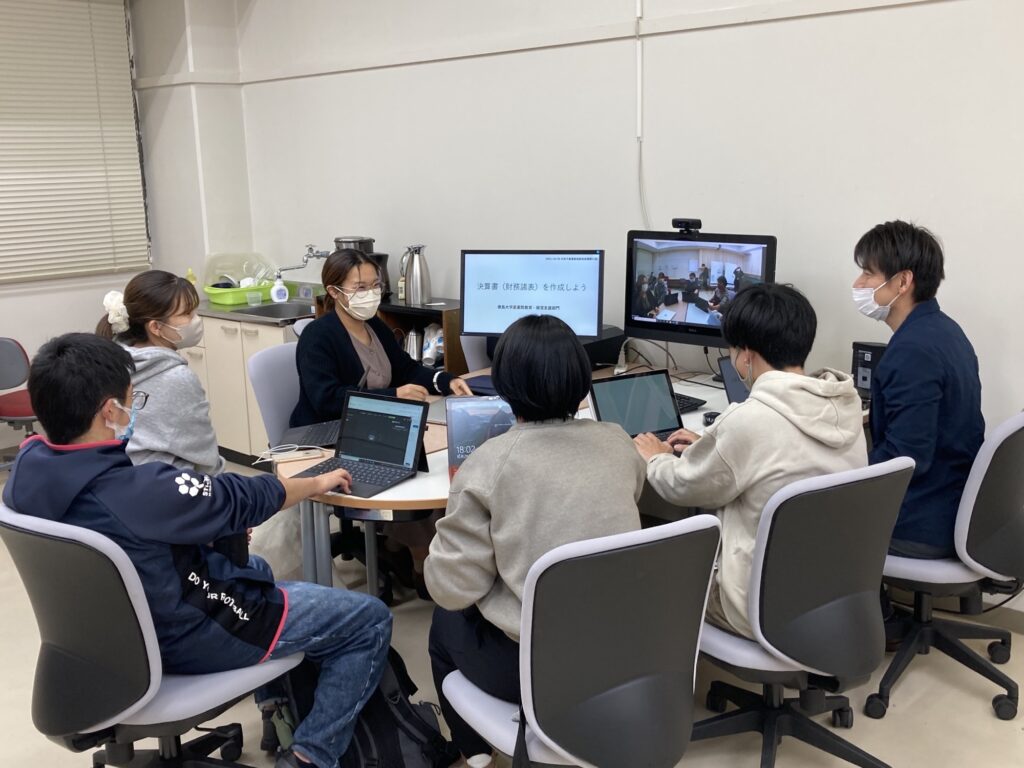

これら三本の柱を学んだ上で、実際に事業を体験する場として用意されているのが「次世代事業創造実践」という専門授業プログラム。事業ビジョンを考え、共感した仲間を集めて模擬株式会社を設立し、事業を運営した上で株主総会を開き、会社を解散、利益分配というビジネスの一連の流れを約半年間で行う体験型プログラムだ。実際の事業運営にはECサイトなどが利用されていたが、24年度は大学祭での販売活動などにその場を求め、学生にとってより身近な授業が展開された。受講者からは「アルバイトでは味わえない、お金を生み出す努力やプロセスを深く知ることができた」といった学生らしい感想も挙がっている。

また24年度から始まったのが「世界のアントレプレナーシップから学ぶ」という前期の授業。過去に徳島大学で実施された、世界を代表する教授陣による講演動画をオンデマンドで視聴し、そこから得られる学びについて、ディスカッションとプレゼンテーションを行うというプログラムだ。

さらに、実際に起業したいと望む学生を支援する場として、「U-tera」というスタートアップスタジオも学内に設置している。U-teraに学生から寄せられる相談件数は年間100件(累計)を超えているという。また、学生からの希望を吸い上げて企画したU-teraセミナーも、年に数回開催され好評を博している。

模擬株式会社を設立して事業を体験する「次世代事業創造実践」

2024年度は大学祭での販売活動などを通してビジネスを学んだ

アントレプレナーシップの先進国から深い学びを得る

こうしたバラエティに富んだ授業プログラムや各種セミナーに加え、海外大学との連携も大きな特色だ。助成が開始された23年度には、学校同士で協定を結んでいたテクニオン-イスラエル工科大学との連携が予定されていたが、国際情勢の変動により学生の派遣が難しくなり、新たな可能性を模索。「欧州のシリコンバレー」と称されるフィンランドのアアルト大学を訪問して協議を進めた結果、24年8月に同大学のサマープログラムに5人の学生を派遣することができた。プログラムに同行した石原佑特任助教は、その内容に驚きを覚えたと語る。

「徳島大学とはそれほど規模が違わない大学でありながら、年間に約100社ものスタートアップ企業を生み出している大学のプログラムということで、学生も私たちも実務寄りの内容をイメージしていました。ところが直接起業に関わる内容はほとんどなく、例えばひたすら森を歩いて自己を見つめ直すなど、自己理解やマインドフルネスを中心とした内容だったのです」

授業を受けることによって、「自分は起業には向いていない」と気づくのも一つのゴールというアアルト大学の考えには、まさに目からうろこが落ちる思いだったという。まず自分自身を見つめて、本当にやりたいことを探し出せる基礎力を身に付けることが重要で、そうした能力は、企業や行政の道を選んでも必ず必要になるということに感銘を受けた石原特任助教は、本プログラムにもそうしたエッセンスを今後採り入れていきたいと語る。アントレプレナーシップ教育における基礎中の基礎を扱うアアルト大学のプログラムは予想外の内容ではあったものの、参加した学生たちの自己肯定力を向上させ、起業に対するモチベーションにも火をつける結果となった。それはプログラムを受講した学生が帰国後、ビジネスピッチコンテストなどに積極的に参加し、全員が優秀な成績を収めたことからも証明される。そうした事実を踏まえ、25年2月にはアアルト大学からサマープログラムを実施・運営する2氏を大学に招き、彼らが提唱する「ホリスティック・アントレプレナーシップ」に関するワークショップを、教職員向けと学生向けに開催した。25年度のサマープログラム派遣も予定されており、学生からはより多くの注目を集めそうだ。

2024年8月、フィンランドのアアルト大学のサマープログラムに学生を派遣

サマープログラムの参加者たち

徳島ならではの“異能なアントレプレナー”の発掘と育成を目指して

人口減少が加速し、県内の企業数、従業員数も減少を続ける徳島県において、新産業の創出、起業家の育成は喫緊の課題だ。しかし、徳島県民にはアントレプレナーシップを育てる精神的土壌が備わっていると北岡准教授は見ている。人口減少に歯止めが利かず、「限界集落」のレッテルまで貼られた徳島県の中部にある神山町に、NPOや自治体の努力もあって企業のサテライトオフィスが集まり、今や「地方創生の聖地」として知られるようになったのも、徳島県が持つ底力が発露した結果かもしれない。その神山町に23年に開校した神山まるごと高等専門学校(神山まるごと高専)も本プログラムにさまざまな形で携わり、今後さらに連携を深めていく予定だ。

「徳島版ダボス会議」を目指して25年1月に開催された「うずしおサミット in 徳島-第ゼロ回-」(主催:メディアドゥ、共催:徳島県、阿波銀行、徳島大正銀行、後援:徳島大学)にも、徳島大学生が9人参加し、国際的に活躍する経営者や教育・行政関係者、アーティストを前に積極的に発言し、また自らも大きな刺激を受けた。こうした産官学が協働したさまざまな試みが、徳島を舞台に数多く生み出されている。

25年度は、プログラムの実施部局が大学産業院から高等教育研究センターへと移行するが、プログラムの方向性には変わるところがない。「TIB、神山まるごと高専、PSI、アアルト大学、テクニオン-イスラエル工科大学などの外部連携団体や、徳島県内および徳島に縁のある起業家・経営者、自治体などとの連携をさらに深め、徳島という地域だからこそ生み出せる“異能なアントレプレナー”の発掘、育成体制を実現していきます」と北岡准教授は力強く語る。

2025年1月に開催された「うずしおサミット in 徳島-第ゼロ回-」

徳島大学からは9人の学生が参加した